说点别的。

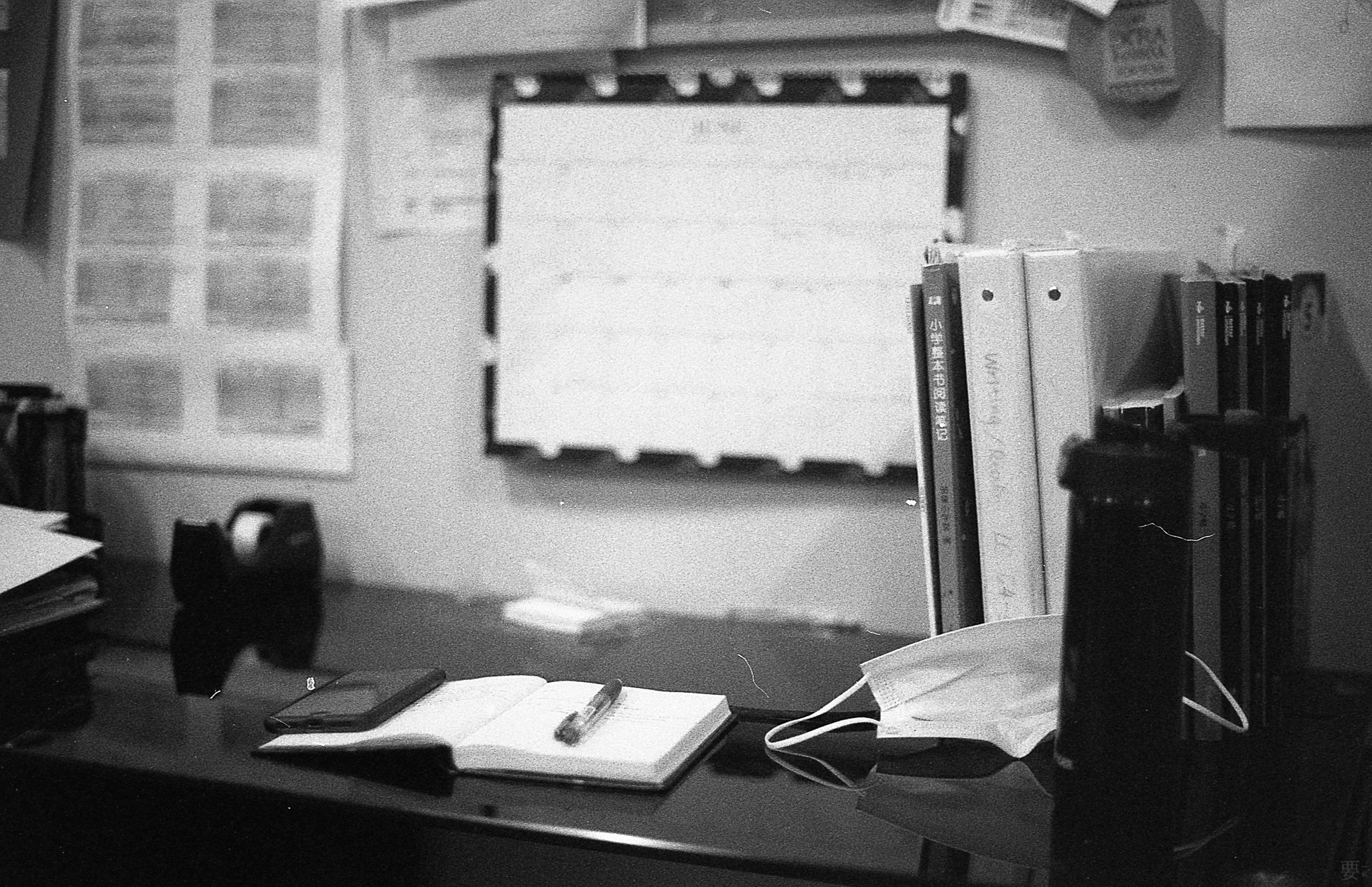

一个月前的今天完成了一份代课老师工作,持续两周半,8小时工作2小时通勤,密集来往Queens与曼岛,带着小学生上课游戏,当”的地得”警察,算两位数乘法,举stop sign过马路,拧水壶盖子,捏冰袋,洗脑super idol的笑容。

住在纽约多年,大抵当作宿舍,三合板家具,跑着老鼠的街区,像是一入手就用贴膜覆盖的镜头相机,早早准备用过即弃。代课的这大半个月,穿梭其间,居然生出几分参与感。早高峰之前走在流浪汉酣睡的大街,夜幕降临之前加入通勤回家的疲惫上班族,共着莫名其妙的情。当然也有机会走过景点地标,带着工作的dress code去收藏好的冷门餐厅,摘掉口罩认认真真吃饭聊天。

小时候喜欢读城市画报,以为城市与我界限分明,像每月开头一样,真诚期待杭州上海香港纽约,请对我好一点。交换生时期记在脑子里的纽约地图,十多年后的今天大差不差,甚至后来喜欢的小店一度丰满的细节也被疫情多少抹去。长期客居频繁迁徙,偶尔会觉得,记住的地图熟稔的街巷如果之后再也用不上了,会不会有点可惜啊。过去香港的室友图图说,东京的便利店从商品品类到摆设,十年之间一成不变,让人畏惧恐慌。他从东京回国了,不知道过得怎样。

当然现在我已经不这么想了,城市与我并无二致,在时间的长河中屁都不是。自由女神头冠尖芒锋利,高墙变作华尔街。拿着80年代的自动相机拍着18世纪的高楼隘巷,借着8分钟之外的阳光浪费无法降解的塑料条条和上面年代久远久远得多的金属离子。一切只是写下来比较唬人罢了。

刚刚结束代课不久,有些遗憾,没能给熊孩子们洗脑孤勇者。代课期间用的是一部尼康FE,外观簇新功能完美,是过手的第三部。

过几天卖掉。